生徒プロフィール

名前:川野誉太

年齢:22歳

事業名:同志社大学4年

事業内容:路上靴磨き、イベント

事業作りの学校に入った理由:これから本格的に起業していこうと思い、勇さんや黒田さんから吸収しながら、「負けない経営」を学ぼうと思ったから。

目標:今年中に自分の事業を持ち、収益化する。

2/25 事業作りレポート

宿題振り返り

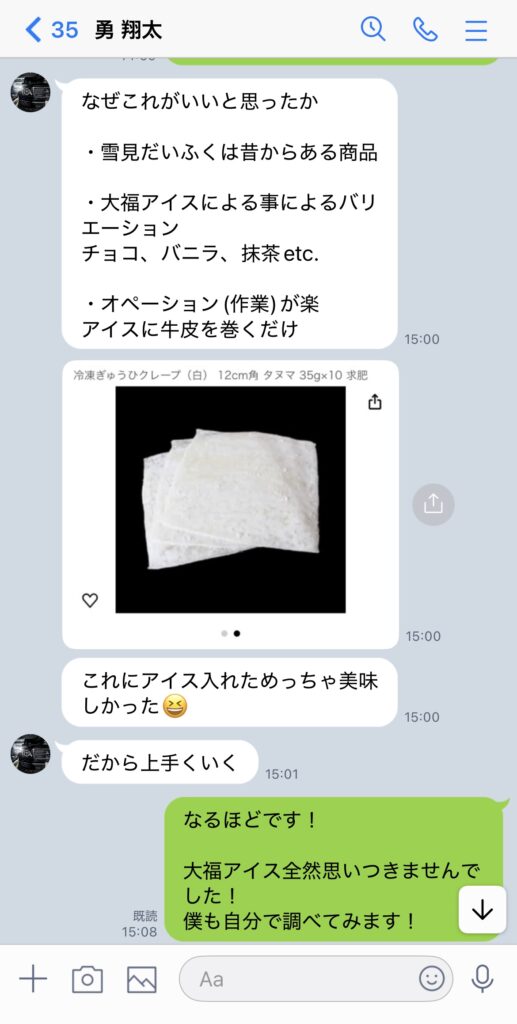

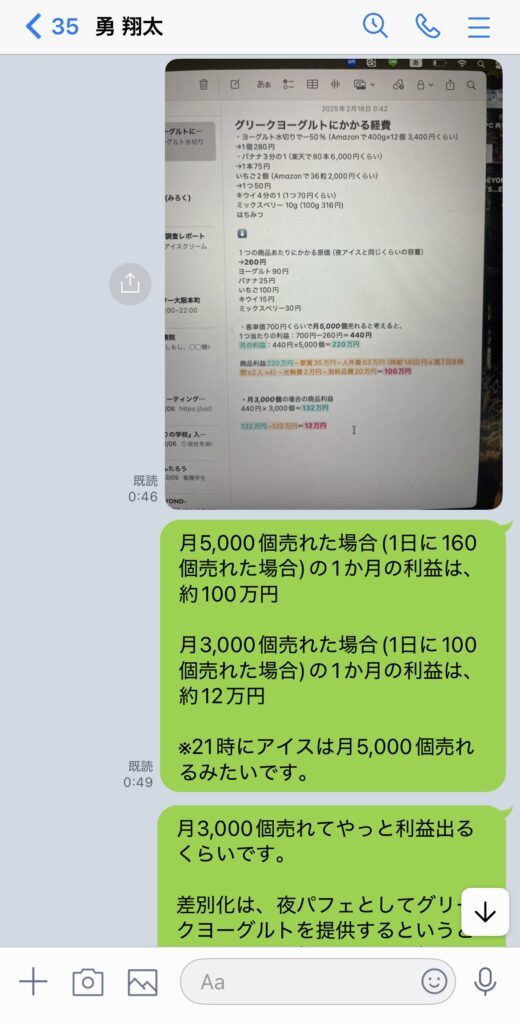

僕はグリークヨーグルト、勇さんからは大福アイスの案をいただいた。

それぞれの数値と根拠を考えたときに、大福アイスの方が上手くいく可能性が高かったので、アイス事業は大福アイスに決まった。

2/25 三重視察

2/25、勇さんと実際に三重県の伊勢神宮の近くにある大福アイス屋さんに視察に行った。

大福アイスはこのお店と、東京のお店の2つしかなく、東京の方は勇さんがすでに視察に行ってくださった。

確認することは、商品単価、味、作り方、オペレーション、立地、店舗の内装、顧客数、その他工夫、など。

気付き

・立地は、おかげ横丁の路地裏。路面店。

・オペレーションは2人で無人レジ。

・アイス自体の商品単価は700円前後。ただ、トッピングや飲み物に誘導し、1,000~1,500円まで上手く単価を上げていた。

・内装は二階建て。店内でゆっくり食べられるスペースがあるので、寒い時期でも繁盛している。席数は20人弱入る。

・客数は少なく見積もっても1時間で30人。8時間営業だとすると、1日の来客数は200~250人、売上は約250,000円。

道中、勇さんとの会話での学び

ビジネスがうまくいかない人の特徴

責任感がない人はうまくいかない。

質問の仕方一つとっても、「〜はどうですか?」ではなく、「僕は〜だと思います。ご意見ください」の方が責任感がある。前者だと、自分の意見を持っていないので責任がない。後者は、自分の意見を述べた上で、違った見方をしてもらおうとしているので、責任がある。

大事なのは、お互いがぶつかり合うこと。

そこに立場、年齢は関係ない。

僕は、勇さんに前者の質問ばかりしていたし、どこか勇さんに頼っていた部分があった。

もう一度、自分がこの事業を立ち上げる意識を持つ。

自分ができることとできないことを理解する

ビジネスは、全てを自分でする必要はない。

人には得意不得意があるので、それを自分が理解しておく必要がある。

例えば今回、市場リサーチで出た数字から商品のアイデアを出すのに、僕はすごく苦労した。

考えても考えてもなかなか出てこない。

逆に、勇さんは僕が悩んでいる間に、すぐ大福アイスのアイデアを出したくださった。

苦手な部分は、それが得意な人に任せて、自分の強みを活かせる場所を見つけることが大事だと学んだ。

僕の強みは何だろう?

これから色々やってみて、見つけていきたい。

自分ができないことができる人、且つ価値観や考え方が合う人と組むことがビジネスを成功させるうえですごく大事になってくる。

ただ、自分のできることとできないことを把握するためにも、まずはやってみることが大事。

僕も今回やってみて、自分がアイデア出しが苦手だとわかった。

ビジネスはスピード重視

よく完璧に準備してから、ビジネスをスタートさせる人がそれでは遅すぎる。

正解は、ある程度失敗の確率を減らし、70%の完成度で市場にリリースする。

なぜなら、市場に出てからしか見えないものも多く、完璧に準備しても、足りない部分は出てくるから。

小さく早くスタートし、スタートさせながら改善を重ねていく。

そして一番大事なのは、実際の顧客の声を聞くこと。

結局、ビジネスはモチベーション勝負でもあるので、モチベーションが高いうちに素早く始めてしまうことが大事。

目先を見るのではなく、1年後、3年後、10年後にもつながる行動をとる

例えば、集客一つとっても、人に会ったり、交流会に行ったりすることも大事だが、それが3年後、10年後生きるのかと言われたら、微妙だ。

一方で、SNSを頑張って伸ばしたり、Webマーケティングを身につけると、最初の方こそ集客に繋がるまでに時間がかかるが、伸びてしまえば3年後、10年後にも活きてくる。

僕は目先だけをみて行動しがちなので、自分の行動が数年後にも活きるような行動を選ぼうと思う。

宿題

①SNSを伸ばす。特にTikTok。

これこそ数年後にも繋がる行動。

弱者が成り上がっていくストーリーが一番伸びやすい。

何者でもない僕が、アイス屋さんをスタートさせ、経営していくまでのプロセスを動画に収めていこうと思う。

早速、今週から撮影スタートします!

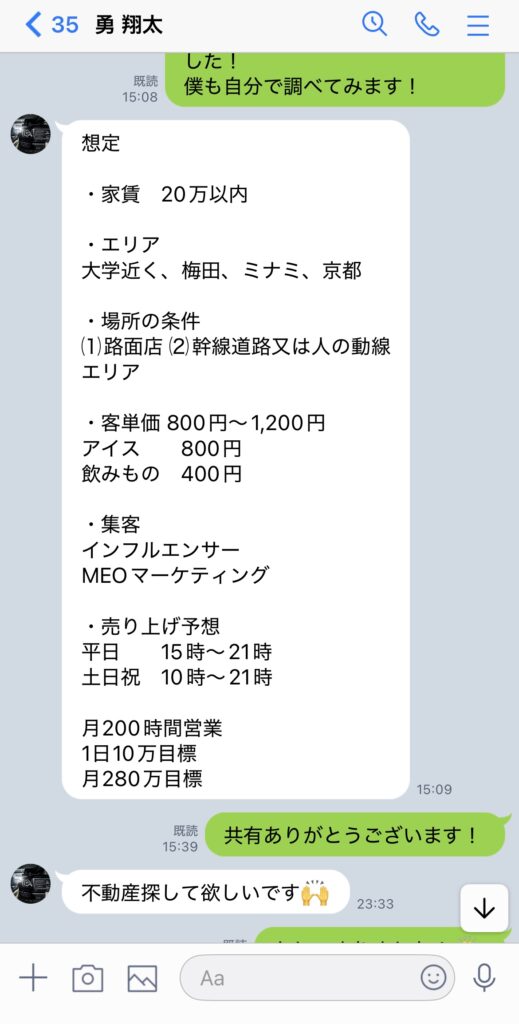

②物件選び

路面店で、人の動線があり、ターゲットとなる層の人がよく通る場所。

場所は、梅田、心斎橋、難波、京都あたりで探す。

候補が見つかったら、実際に足を運んで視察。

3月中には物件を確定させる。

【勇流】事業作りの学校、開講しています!

上記の内容や、他の失敗事例、成功事例の共有、事業の作り方は

『事業作りの学校』でお伝えしています!

ご興味のある方は覗いてみてください!